有一个地方,这里每天清晨,总会传来悠扬的琴声。

忙碌的村妇们,洗衣做饭时,都会随意地哼唱起《欢乐颂》。

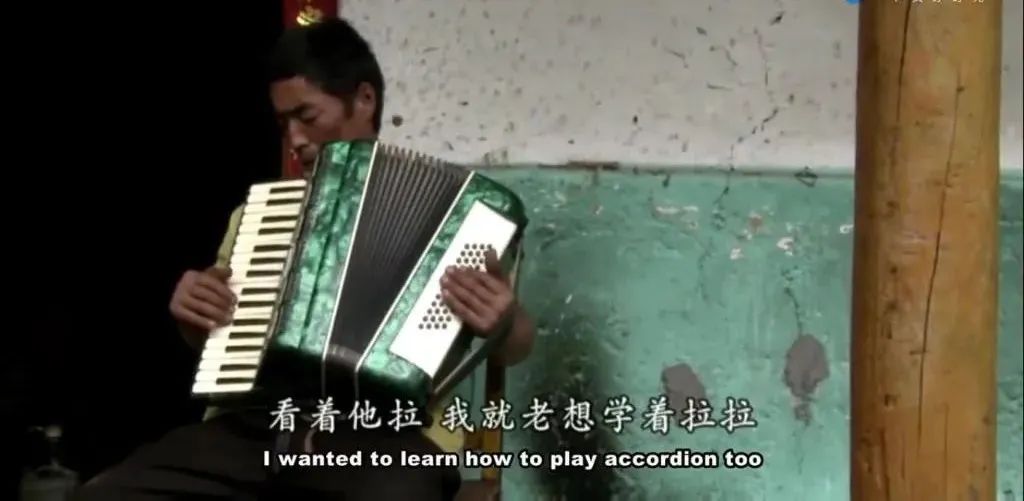

田间的农民,手上沾满泥土,但只要一碰手风琴,便能熟练地弹几首世界名曲。

这可不是什么世外桃源。

这是河北省保定市西部的一个小山村,名叫马兰村。

十几年前,这里还是河北省的贫困地区。

十几年后,这个山村的名字,却吸引全球媒体的关注。

而这一切,都离不开一个女人:邓小岚。

2022年2月,北京冬奥会。

开幕式现场,44个身穿红色虎头衣的孩子,在无伴奏的情况下,用希腊语演唱《奥林匹克颂》。

16天后的闭幕式,这群孩子又换上冰雪蓝的双鱼服,再次登场。

鲜为人知的是,这些孩子都来自大山,他们的年龄最大有11周岁,最小只有5周岁。

他们都属于同个团队:马兰花合唱团。

邓小岚,便是该合唱团的创办者。

而有关她与合唱团的故事,还得从那个清明节说起…

2003年,59岁的邓小岚到马兰村为烈士扫墓。

当时现场有20多名小学生。

一向喜爱音乐的邓小岚便问:

你们会唱什么歌呀?要不给爷爷奶奶们唱首歌吧!

谁知孩子们你看我,我看你,竟没有人出声。

《小燕子》《我爱北京天安门》这些会吗?

现场依旧安静…

要不唱唱国歌也行。

有一两个小孩开始哼起,结果却全程跑调。

邓小岚的心,瞬间咯噔一下,开始空落落的…

她难以想象,连一首歌都不会唱的孩子,童年生活得多无趣且苍白。

这个翻车现场,由此在邓小岚心中扎下了根。

第二年,在一番深思熟虑后,她决定拿起小提琴,走进大山,去给孩子们上音乐课…

可下决心容易,执行起来却困难重重。

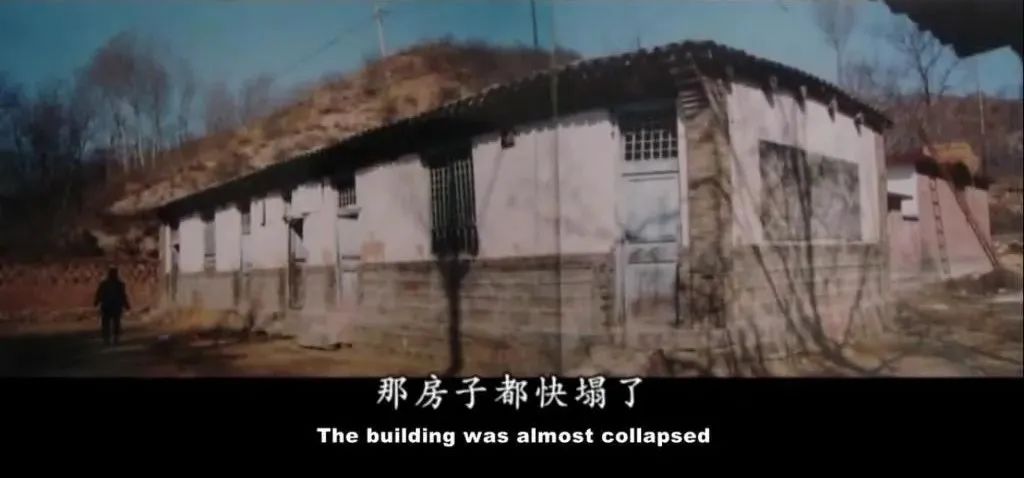

因为藏在山区里的马兰村,条件实在是太差了。

教室是危房,全村基本是黄泥房,没有独立卫生间…

在这种环境下,孩子们怎么有心思上学?

为此,邓小岚拿出自己的退休金,加上其他人的捐钱,前后凑齐4万块,在村里盖了7间校舍…

教学环境解决了,可乐器怎么办?

这时邓小岚又开始四处动员,去亲戚好友家要来闲置的乐器。

钢琴、小提琴、手风琴、吉他、竖笛…

好不容易凑齐一些“家当”。

接下来,便只剩最关键的上课环节了。

一开始,邓小岚决定以自愿为原则,只要你愿意上,我就愿意教。

可在封闭的山村里,不懂音乐的村民,对此也充满不信任。

起初一个学生也没有,后来有几名调皮的小孩来报名。

说不失望是假的,但来都来了,邓小岚还是手把手地耐心教导。

意外的是,这几个精力旺盛的小孩,在音乐世界里竟如鱼得水。

不仅爱上了练琴,对学习也逐渐上了心。

眼见有几个好例子,其他家长也逐渐放心,让自个儿孩子参与其中。

学生们愿意学,邓小岚是打心底地高兴。

但很快,她又发现另一个问题。

学乐器是需要反复练习的,很多小孩缺少督促,常常一夜回到解放前。

这不等于白学嘛!

她立马意识到,跑来马兰村的次数,还得再勤快些。

因而从2004年开始,马兰村的山路上,便多了一抹奔波的身影。

但在交通不发达的年代里,北京到马兰的600多公里路程,还是非常折腾。

首先得从北京搭火车到定州,再转汽车到阜平,最后再坐客车到马兰村。

邓小岚早上八点出发,往往得晚上六七点才到。

这种情况,整整持续了六年,直到2010年,阜平建了高速公路,出行压力才得以缓解…

多年来,总有很多媒体好奇:

邓小岚为什么要帮这群小孩?

每次,邓小岚总会诚恳地说:

因为马兰,是我第二个家…

的确,只要了解过邓小岚的前半生,就能知道,她从出生的那一刻起,便与马兰村系在一起。

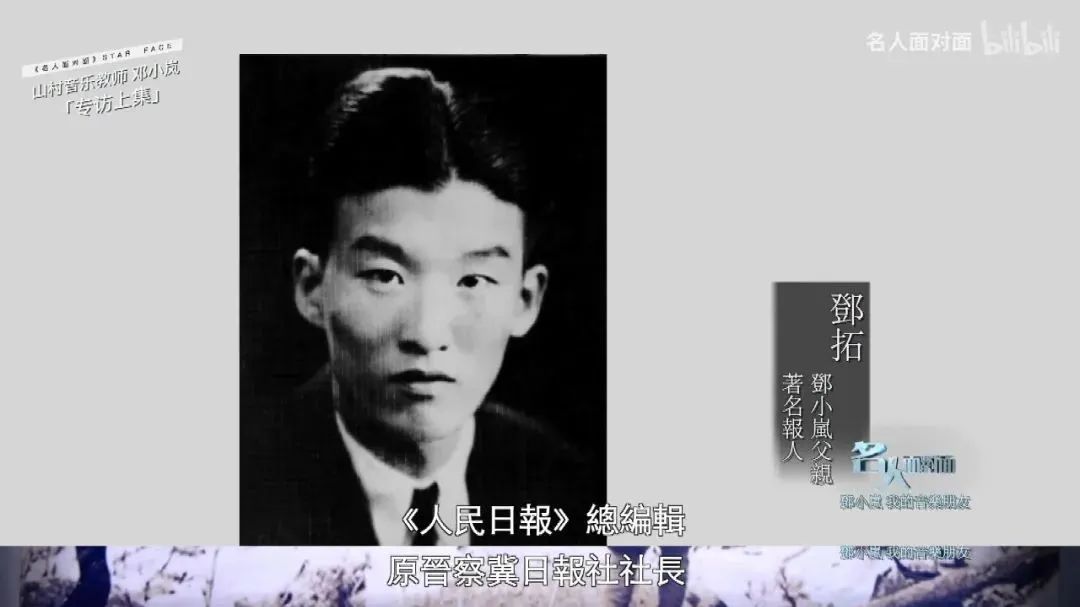

邓小岚的父亲,名为邓拓,许多人初中所学的《不求甚解》,便是他的作品。

战争时期,邓拓所在的报社,位于马兰村。

当时敌军入侵,19位村民为了掩护报社,壮烈牺牲。

后来在被烧毁的破屋里,邓小岚诞生,并被父母寄养在马兰村的乡亲家中。

直到3年后,她才被送回北京,与家人团聚。

1997年,邓小岚第一次回到马兰村。

当时偶遇一位村妇,她便打听:

您知不知道陈守元?那是我干爹。

村妇疑惑:

你是小岚子吗?

50多年后,还能在村里听见自己的乳名,邓小岚瞬间明白,自己的根依旧在马兰…

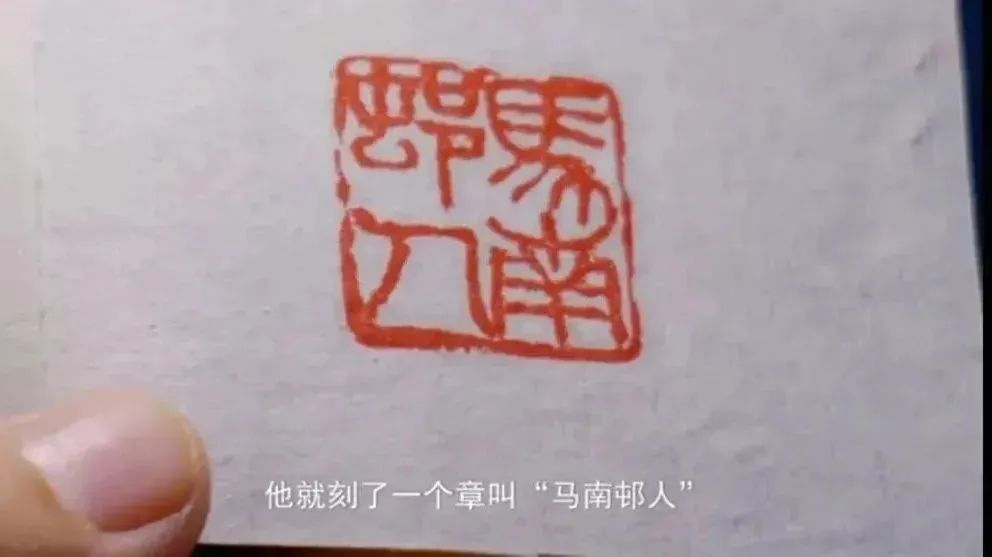

以前父母曾给邓小岚一枚印章,上边刻着四个字:马兰后人。

而父亲笔名,曾是“马南邨”(马兰村的谐音)。

儿时经历,父辈情结,让邓小岚对马兰村,有着深厚的情感。

因此,当目睹故乡的孩子们,仍处于封闭的生活时,邓小岚才更加着急与忧心。

从2004年开始,她每月都会跑去马兰村,每次最少呆一周,最长呆一个月。

几年后,眼看学生们唱功有了好转,也能演奏复杂乐曲,邓小岚觉得,是时候组建团队了。

“马兰小乐队”就此诞生,而这便是“马兰花合唱团”的前身…

2009年,一个名叫阿里的音乐人,途经马兰村。

在听闻“马兰小乐队”的故事后,他决定用镜头,向全世界介绍这群山里的孩子。

三年后,纪录片《马兰的歌声》面世。

《马兰的歌声》海报

那朗朗上口的《马兰童谣》,由此被更多人了解到。

而邓小岚与马兰小乐队的故事,也被网友赞誉为,中国版《放牛班的春天》。

眼看小乐队逐渐打开了名气,邓小岚便借机鼓励孩子们:

以后只要有机会,我们就要上,就要演!

2011年,在《中国梦想秀》节目里,孩子们童声合唱《美丽的家园》;

2012年,在《春节联欢晚会》上,孩子们演唱了《我们的田野》;

2013年,在第一届“马兰儿童音乐节”中,马兰小乐队在山谷中唱响《友谊地久天长》…

图片源于人民网

邓小岚带着孩子们,一步一步迈出大山。

她带他们去看奥运场馆、去游览动物园,去感受清华大学。

她带他们踏迹湖南、浙江、北京等地,接连登上湖南卫视、北京卫视、中央电视台…

直到2021年,大山里最纯净的声音,终于征服了冬奥组委代表,获得站上世界舞台的机会。

然而,正当孩子们憧憬更美好的未来时,邓小岚却提前,停止了脚步…

2022年3月19日,邓小岚在马兰村突然昏倒,被送往医院。

22号凌晨,北京医院传来噩耗:病人经全力抢救无效,不幸逝世…

在马兰村教学时,邓小岚一直有个愿望:

给孩子们建一座专属的舞台。

以前总因为经费问题,设计图纸没能被启用。

去年,邓小岚终于筹齐资金,将“月亮舞台”搭建完成。

今年,县里边还计划,要在舞台旁边修拦河坝,建盘山公路,好好发展起旅游业。

只可惜后来的一切,邓小岚都来不及看见…

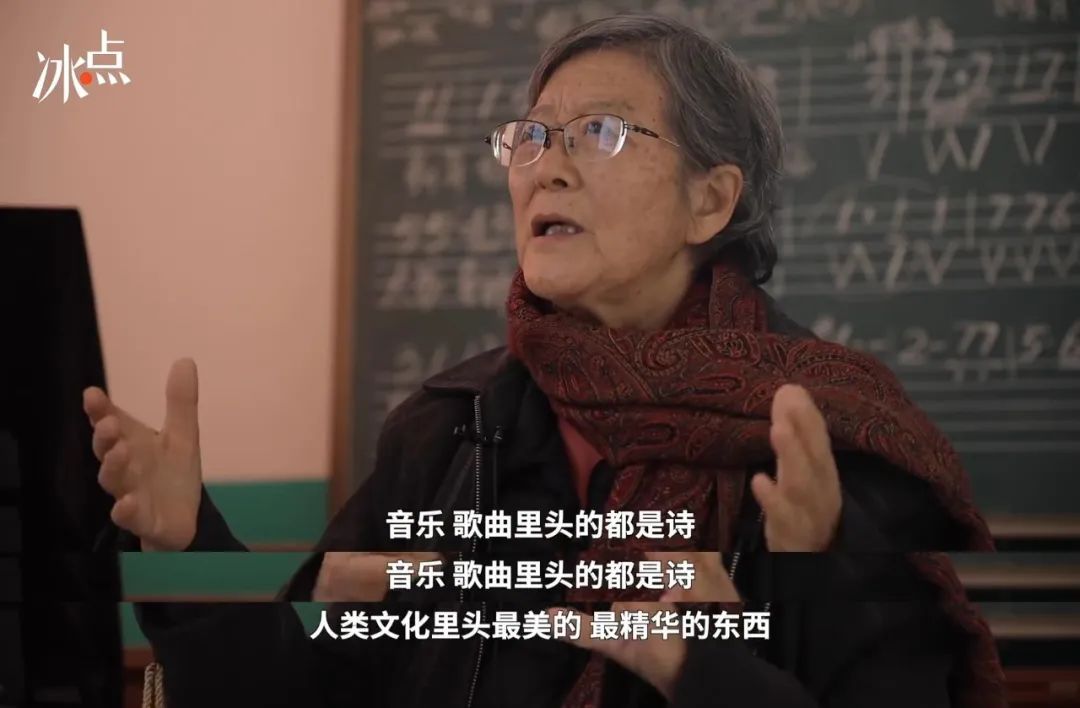

之前曾有记者问邓小岚:

为何能坚持了十多年,却只教音乐?

她只是笑笑说:

因为音乐是人类文化中最美的,最接近花的东西。

音乐曾陪伴邓小岚,走过许多难熬的岁月。

她曾双眼湿润地回忆:

以前有些孩子不懂事,会扯掉别人的床单,扔在地板上弄脏它。

小时候因为害怕母亲伤心,每次遇到这类事,回家都不敢提及…

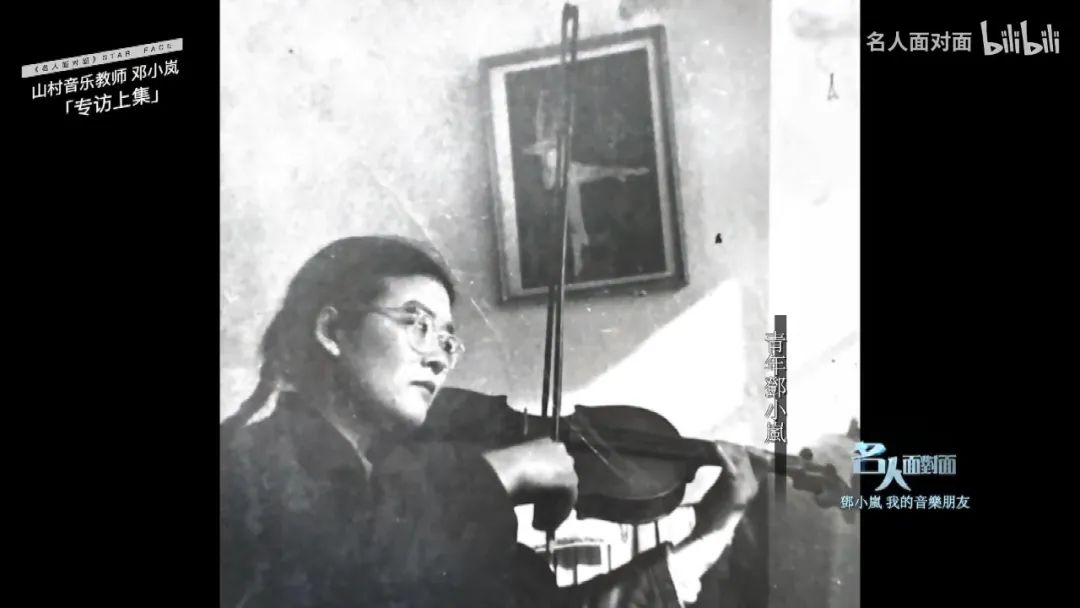

青年时的邓小岚

那段时间,邓小岚刚好在练习《梁祝》。

当时小提琴上跳跃的音符,常常抚慰着她孤寂的心。

也是从那时起,她便相信:

只要自己不放弃,音乐将会终生陪伴自己…

这种信念与能量,在她后来18年的教学生涯中,也时刻影响着,大山里的孩子们。

无疑,马兰村的孩子,是幸运的。

2004年之前,他们不知道什么是音乐,不知道山外的世界。

他们只知道,上完了小学,就能外出打工,或者继续帮家里干农活。

而邓小岚的出现,给他们的生命,带来另一抹的色彩。

她教孩子们识乐谱,弹乐器,唱山歌。

她让200多名学生,走出大山,走上完全不一样的人生道路。

学生白宝鹏,在师范学校毕业后,从事了幼儿音乐启蒙教育工作;

乐队第一批学员李振涛,考入了河南大学,那是邓拓曾就读的大学;

《马兰的歌声》中的竖笛手孙志雪,已从北方民族大学毕业,她毕业论文是:

研究莫扎特《G大调第一长笛协奏曲》的演奏技巧…

邓小岚在介绍马兰村小乐队成员(图片源于人民网)

而惊艳全球的44名小孩,在冬奥会前几个月,从零开始,学习难度仅次于中文的希腊语。

开幕式那晚,他们的演出并不完美。

有的方向反了,有的拍子慢了,但总导演张艺谋却说:

山里的孩子,站在奥运舞台上放声歌唱,这才是真正传递了,我们新时代的新面貌!

这些学生,他们都出生于大山,他们的父母,都是最平凡,甚至最底层的老百姓。

但因为有了音乐的滋养,他们终有机会,不断地蜕变、收获、成长,最终站上逐梦之旅。

回到当年记者的那个问题。

为何清华大学毕业的邓小岚,明明可以教授文化课,却偏偏要带一群,连温饱都成问题的孩子,走进音乐的殿堂?

那是因为,也许比起文化成绩,音乐所带来的快乐、陪伴与梦幻,将会在未来,给予孩子们更多能量。

正如同她采访中所说的:

当孩子们唱起歌时,便会想起他们的故乡,想起他们的曾经。

而这一切将成为,支撑他们行走得更远的力量…

18年的时间里,邓小岚将一批批高年级的学生,送出大山,而后又从低年级开始教起。

一年又一年,直到她79岁时,马兰小乐队里的成员,依旧是一群童真的小孩…

《放牛班的春天》里曾说:

天籁一般的童声,是最接近上帝的存在。

22号那天,马兰村的孩子们,站在排练室里,抹泪唱起他们相遇时,那首《马兰童谣》…

今天,在马兰村里,多了一块白色墓碑,那是安葬邓小岚骨灰的地方。

而墓碑的正面,镶嵌了一把小提琴,那是她生前,最喜欢的乐器…

年少时期,音乐曾带着邓小岚远离现实的痛苦,重获前行的勇气。

到了晚年,她也将音乐赠送给大山的孩子们,赋予他们新的可能性。

如今,这位音乐造梦师,终于回到她的故乡,长眠于山间。

所幸在那里,有粉色的马兰花,有浓厚的血肉记忆,还有马兰小乐队的交响曲,永远与她相伴…

参考资料:

纪录片:马兰的歌声

名人面对面:邓小岚,我的音乐朋友

央视面对面:邓小岚,马兰花开

南方周末:邓拓之女邓小岚:一名革命后代和一个河北村庄的18年

点亮“

”

致敬给生命带来色彩的邓小岚老师

扫一扫咨询微信客服

扫一扫咨询微信客服